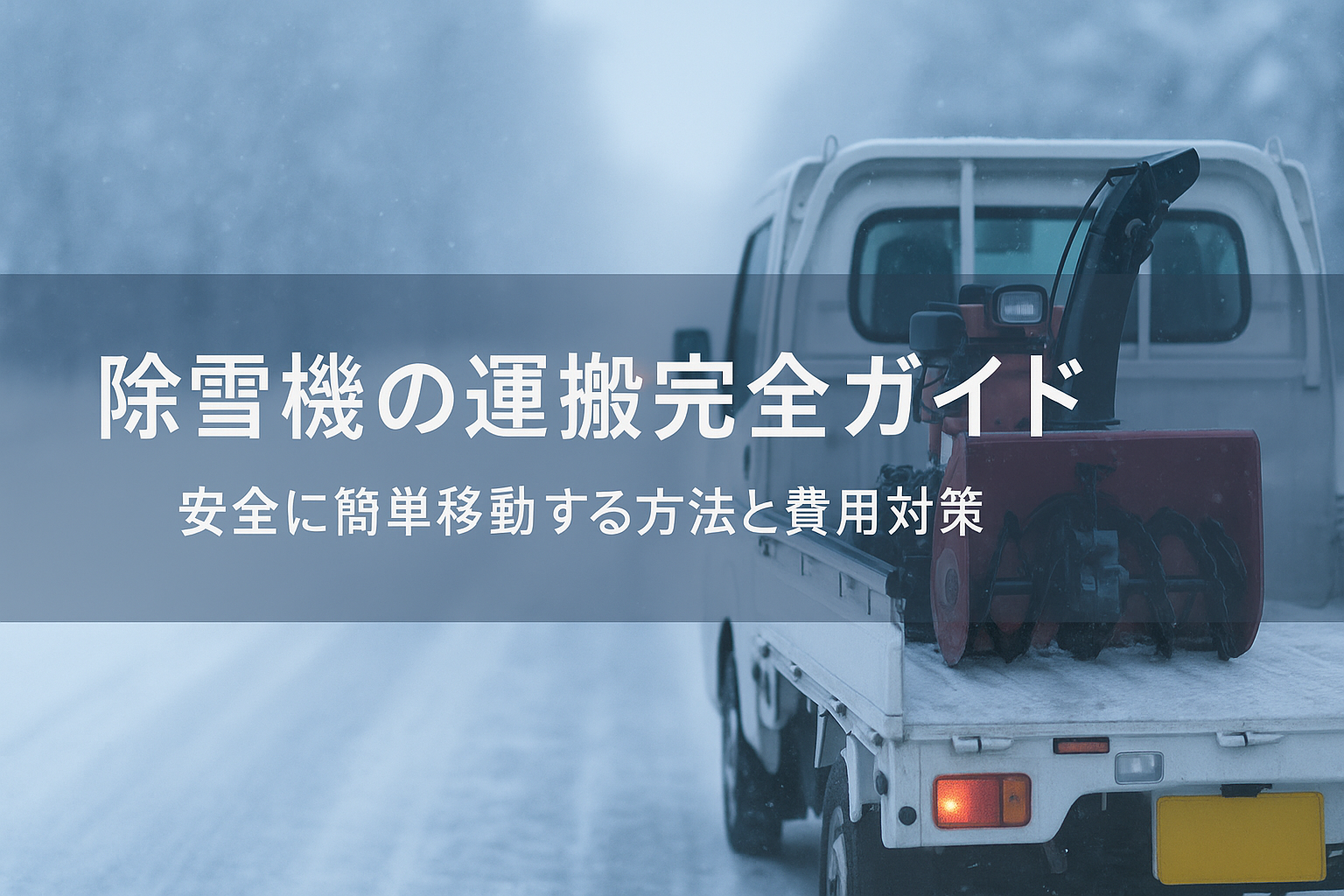

「軽トラに除雪機を載せてシートで包むのが最も良い?」——よく見かける光景ですが、結論は“条件次第”です。町内の短距離なら有力な選択肢。ただし固定・角度・法規を外すと一気にリスクが跳ね上がります。この記事は、日本で一般的な運搬手段と、北海道など豪雪地帯での“最適解”を、一次情報に基づいて実務レベルで解説します。

この記事でわかること

- 日本で一般的な除雪機の運搬方法と向き不向き

- 北海道など豪雪地帯でのベストな搬送手段と錆・凍結対策

- 安全固定・梱包の要点(角度・固定点・防水)

- 法規・許可の基礎(はみ出し・表示・点検義務)と費用相場

- プロ依頼と自力搬送の費用比較と判断基準

最初に結論の早見表(状況別ベストプラクティス)

| 状況 | 推奨手段 | 理由 | 根拠・参考 |

|---|---|---|---|

| 町内の短距離(〜10km)・一般的な小〜中型機(70〜170kg) | 軽トラック積載+4点固定+タープ養生 | 荷台床が低く積み降ろしが容易、費用最小 | 軽トラ最大積載350kg・床面地上高約650–660mm(スズキ主要諸元/ダイハツ主要諸元) |

| 中距離(10〜80km)・幹線道路 | 軽トラ積載または貨物軽(赤帽など) | 運転負荷とリスクのバランス。途中点検の義務も意識 | 高速は2時間ごと/一般道4時間ごと点検推奨(国交省資料) |

| 長距離・高速道路中心/悪天候 | セーフティローダー(回送車)or業者チャーター | 積み降ろし勾配が小さく安全。疲労・事故リスクを低減 | 赤帽等のチャーター相場例(札幌ささの/赤帽東京) |

| 大型・重量機(200kg超)や傾斜路の積み降ろし | 耐荷重証票付きアルミブリッジ使用、角度17.5〜21°目安 | 適正角度の確保で転倒・滑落を予防 | ニッケイACT「アルミブリッジ」カタログ(推奨角度・長さ) |

| 北海道など凍結防止剤の多用エリア | 防水+下回り防錆、到着後早期洗浄 | 塩害リスクが高いため即洗浄と乾燥が最善 | 凍結防止剤は金属腐食を促進(国交省北海道開発局) |

3分で把握|安全に運ぶための黄金ワークフロー

重量・寸法(例:中型で70〜170kg)を把握し、車両の最大積載量(軽トラは多くが350kg)と荷台の床高さ(約650〜660mm)を確認。燃料コックは「止」にして漏れを防止(Honda取説)。

日本で一般的な運搬手段の実情(軽トラ・ワンボックス・業者)

軽トラは多くが最大積載350kg、荷台床面地上高は約650〜660mm(スズキ/ダイハツ)。小〜中型除雪機(例:Honda HSS970n・1170nなど)は70〜170kg前後で、耐荷重・寸法の整合が取りやすいです(取説)。

ただし中距離・高速中心や悪天候では、チャーター便(赤帽等)やセーフティローダーの方が安全・確実です。相場例として、札幌の赤帽は「20km以内5,500円、以降距離加算」(料金表)、東京の赤帽は「配送料5,300円〜」かつ貨物保険上限300万円(公式案内)。

北海道など豪雪地帯の“最適解”は?(錆・凍結・風対策まで)

国交省北海道開発局は、凍結防止剤(塩化物)による金属腐食へ配慮を促しています(参考)。つまり豪雪地帯での運搬は、荷台や機体に塩分を付着させない・付着したら早く落とすが要。運搬中はターポリンで覆い、風で煽られないよう短い辺側でクロス固定。到着後は下回りと刃周りを淡水洗浄→乾燥→必要に応じて防錆処理がベター。

積み込みの肝:角度・接地・押し方

アルミブリッジを荷台に掛けた状態での推奨角度は17.5〜21°。メーカーは荷台高の2.8〜3.3倍の長さを推奨しています(日軽ACT)。荷台高が660mmなら、約1.85〜2.18mのブリッジが目安。角度が急だと、前上がり転倒やクローラ空転を招きます。

固定の正解:4点テンションと強度部位

固定は前後×左右の4点が基本。ベルトはフレームやエンジンマウント等の強度部に掛け、鋭角に折れないよう当て布を噛ませます。Honda取扱説明書は、オーガや配線へ引っ掛けない固定例を示しています(固定図)。

梱包・防水・防錆:輸送損傷をゼロに近づける

刃・角の立つ部位は厚手ダンボール+テープで保護。塗装面は柔らかい布→テープで固定し、振動面にはゴムマットを挟みます。雨雪時はターポリンで覆い、ばたつき防止の布テープ+ベルトでシート破断を防止。豪雪地帯では到着後に淡水洗浄→乾燥→必要に応じて防錆(国交省)。

法規・許可|“はみ出し”と点検義務を誤解しない

サイズ制限の緩和:2022年の施行令改正で、積載物の長さ=車長+20%、幅=車幅+20%までに緩和。ただし積載方法としての“はみ出し”は前後・左右とも車体寸法の10%まで(愛知県警チラシ/千葉県警ページ)。

さらに、落下防止・点検義務(道交法第71条4項/第75条の10)に違反すれば罰則対象。落下物事故は重大で、賠償や処罰のリスクがあります(JAF/大阪府警)。

宅配・一般便で送れる?(NGの境界線)

どうしても送るなら、陸送のチャーター便や専門業者が現実解です。航空輸送は、燃料タンク完全空、ラベル・申告等の厳格対応が必要(IATA DGR/国交省通達)。

費用の実像:レンタカー vs 業者チャーター

| 手段 | 概算費用 | 含まれるもの | 根拠例 |

|---|---|---|---|

| 軽トラレンタル(12時間) | 約5,500〜7,700円 | 車両のみ(燃料・ベルト・ブリッジは別) | タイムズ/ニコニコ等 |

| 赤帽チャーター(20km目安) | 5,300〜6,050円+距離・時間加算 | ドライバー作業15〜30分込み、貨物保険 | 札幌ささの/赤帽東京 |

| セーフティローダー | 距離・車両サイズにより1〜数万円 | 積み降ろし安全・悪路に強い | 各回送業者相場(地域で要見積) |

搬送準備チェック表(印刷OK)

| ステップ | 作業内容 | 推奨アイテム |

|---|---|---|

| 事前点検 | 燃料コック「止」、漏れ有無・バッテリー端子の処置 | 工具・ウエス |

| 角度確保 | 荷台高に対し2.8〜3.3倍長のブリッジで17.5〜21°目安 | アルミブリッジ・滑り止め |

| 固定 | 前後×左右の4点固定、当て布でベルト保護 | ラチェットベルト×4・養生材 |

| 防水・防錆 | タープで防水、到着後に洗浄・乾燥 | ターポリン・防錆剤 |

| 走行点検 | 高速2時間/一般道4時間ごとに締め直し | ライト・手袋 |

トラブル時の即応(異音・揺れ・燃料臭)

荷崩れは法令違反・事故につながります。無理せずレッカー・業者手配が最終手段(JAF)。

中古売買・受け渡しの注意

受け渡しは事前の状態確認→養生→固定→受領書の順。写真記録がトラブル防止に効きます。配送は宅配不可が多いので、チャーター手配が現実解(日本郵便:危険物)。

よくある質問(要点だけ即答)

Q. 軽トラでラチェットは何本?→4点固定(前後×左右)が理想。最低でも前後2本。固定点はフレーム等の強度部(取説例)。

Q. 燃料満タンで運んでいい?→推奨しません。漏れ・蒸気のリスク。燃料コック「止」が最低限(取説)。

Q. 北海道での最適手段は?→短距離なら軽トラ+4点固定+防水。長距離・悪天候はローダー/赤帽が安全・確実(相場参考)。

メタ視点の指針:何を最優先すべきか

参考リンク(一次情報中心)

・軽トラック主要諸元:スズキ キャリイ/ダイハツ ハイゼット

・アルミブリッジ角度・長さの目安:日軽ACT

・除雪機運搬時の燃料コック・固定例:Honda取扱説明書

・走行中点検の目安:国交省資料

・凍結防止剤と腐食:北海道開発局

・制限外積載・はみ出し:愛知県警/警視庁

・赤帽の相場感:札幌ささの/赤帽東京

・航空危険物(引火性液体):日本郵便/IATA DGR

![【北海道十勝限定】ヤマハ除雪機 YSF1070T 小型静音除雪機 小型・パワフルで、 抜群の操作性。 静音性と 省エネ性で安心・快適 [ 除雪幅70cmタイプ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cyd-netshop/cabinet/biiino/item/main-image/20240626110131_1.jpg?_ex=800x800)

コメント